Las ‘campanas’ de Fonso

Compartes con Fonso una singular afición. Cada verano, en la primera visita al río, ambos construimos una presa. Hacemos un muro de piedra un tanto distanciado del pozo con un par de funciones prácticas: darle más profundidad a la zona de baños y proteger, acaso, a los críos de ser llevados por la corriente. El dique quizá tenga una tercera función más importante: jugar. Sentirnos nosotros, ambos cincuentones (él más), también niños, relacionarnos con el agua como lo hacíamos en el Viejo Riaño, donde la visita al río ocupaba el grueso de aquellos inolvidables días de verano. Si alguien pudiera asomarse a nuestro inconsciente, esa sería a buen seguro la razón fundamental del muro de piedra, el viaje a la infancia, con un juego que entraña una singular ironía. Pues lo que estamos haciendo ambos es una presa a escala, un freno para la corriente de agua como el que nos cortó las alas en 1987, cuando se derribaron siete pueblos y, al abrigo del gran muro, quedaron sumergidos bajo el agua. Nuestro actual juego entraña por tanto un cruel paralelismo con el juego de esos políticos (el PSOE de Felipe González) que en los años ochenta decidieron cargarse de un plumazo la riquísima vida de un valle de ensueño; aquel en el que habitaban Riaño, Pedrosa, Salio, Huelde, Anciles, La Puerta y Éscaro y que siguen habitando, mutilados, Burón y Vegacerneja. Este verano, una vez más, Fonso hizo su presa. Muy curiosina por cierto; y un servidor hizo la suya. De ambas, si nos tumbaran en un diván, brotarían, 34 años después, los traumas de aquellas heridas: la de perder el pueblo donde naciste, en el caso de Fonso; la de perder el pueblo donde veraneaste con intensidad de los 0 a los 19 años, en el tuyo. Mayores sin duda los suyos; sustanciales no obstante los propios.

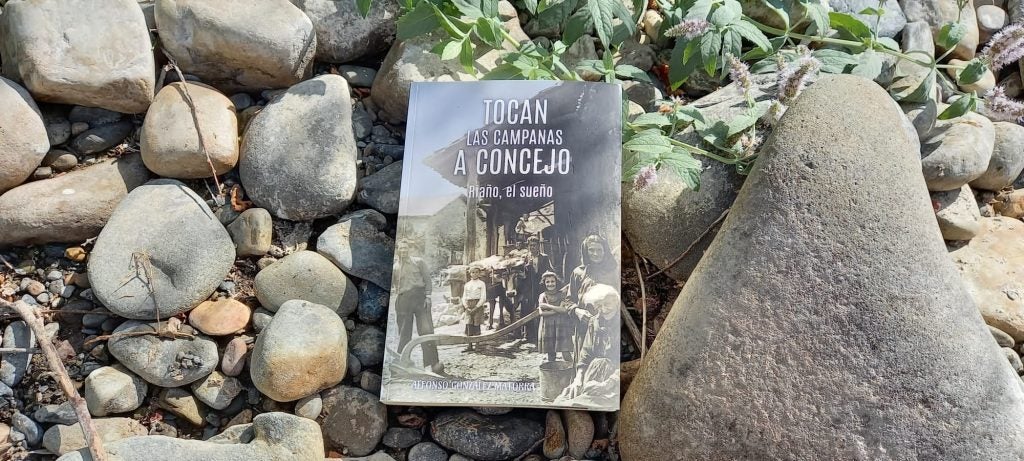

En ‘Tocan las campanas a concejo’, Fonso ha dejado en negro sobre blanco siete años intensos, a buen seguro desgarradores, en los cuales ha asumido como propia una profesión ajena, la de escritor, con tal implicación que el resultado es totalmente homologable a lo que hubiera podido plasmar un escritor profesional. ¿Cómo lo ha conseguido? La respuesta quizá radique en la profundidad de la herida dejada por la pérdida de Riaño, su pueblo, y en la imperiosa necesidad de contarlo, de dejar su huella, de poner todo de su parte para que un montón de pequeños tesoros (recuerdos) no caigan en el olvido; en “ese olvido que seremos”, como dice Héctor Abad en el precioso libro en el cual homenajea a su padre, asesinado en Colombia.

Insiste Fonso en que ‘Tocan las campanas a concejo’ no es la historia ‘de’ Riaño, sino una historia inspirada ‘en’ Riaño. Él sabe bien que ambas cosas se solapan en sus páginas hasta fundirse la una con la otra en muchos aspectos, no en todos, pero está bien que deje claro este aspecto para sentirse libre de contar y, también, de elucubrar con pormenores delicados de los cuales nadie tiene hoy las pruebas fehacientes, pese a su certeza, y que por tanto es mejor dejar en el terreno de lo novelesco. Fonso no se instala en 1987, cuando las máquinas entraron a saco a demoler Riaño. Viaja a los orígenes del drama. A 1960. Cuando en pleno franquismo sobre un valle próspero, hermoso y feliz se cernió de repente la sombra del mal llamado progreso en forma de pantano. Con ese punto de partida, la novela avanza desde sus primeras páginas con un doble objetivo paralelo. Uno, desarrollar sin prisas la trama que nos tendrá atrapados hasta el final. Esa que empieza con la misteriosa desaparición de Honorio. Pero que sirve de percha para, mientras nos mantiene en vilo, ir contándonos con detalle cómo era aquella vida del valle de Riaño. Quién lo habitaba. Qué comían. Cómo atendían el ganado. Cuáles eran sus giros verbales. Sus camaraderías. Cómo se relacionaban jóvenes y viejos. Cómo era (y es) ese carácter áspero de la alta montaña. Qué aperos usaban en el campo. Cómo era aquel ocio de bar en bar. A qué jugaban los niños. Qué había en el puchero. Cómo eran las familias. Qué pasaba con el lobo y con el oso. El papel unificador del Concejo. Las rencillas. Las visiones opuestas de unos y otros sobre si sus vidas, en aquel contexto, eran maravillosas o miserables, o acaso un poco de ambas en los lejanos años cincuenta. Y, envolviéndolo todo, la naturaleza. La majestuosidad de los picos que rodeaban, y rodean, el valle. Los atractivos cambiantes de las estaciones. Con el verano resplandeciente, el invierno gélido y nevado, la otoñada multicolor, el deshielo de la primavera con sus capilotes…

El compendio es tal que podría decirse que hay dos libros en uno. Uno, la trama. Una trama que se cocina a fuego lento, que nos impacientará, pues le cuesta mucho avanzar. Y cuyo desenlace (del que evidentemente no podremos hablar aquí) está resuelto con brillantez desde el punto de vista literario. Otro, los usos y costumbres de la vida del valle. Esos de los que, en el formato del nuevo pueblo, apenas queda nada y que por tanto corren serio riesgo de quedar relegados al olvido más absoluto. Sirve por tanto ‘Tocan las campanas a concejo’ para documentar una época, para dejar un testimonio real, vivido en primera persona, de la cotidianeidad del Viejo Riaño, de su etnografía, de esa infinita sucesión de estampas rurales que no encajan en el Nuevo Riaño; sin cuadras, sin tenadas, sin ganado, sin llares, sin aperos de labranza… Todo ha cambiado tanto que, aunque siga habiendo vacas en los valles colindantes, era una tarea imprescindible retratar lo antiguo y, de esta manera, preservarlo.

‘Tocan las campanas a concejo’ es un libro imprescindible para esos adolescentes que han nacido en un valle laminado por el agua. Les lleva de viaje por ese pasado que tienen ante sí. Pero que no conocieron. Les regala unas gafas de bucear, construidas artesanalmente por quien vivió bajo el agua, para hacer un singular viaje en el tiempo y les cuenta aquella realidad sin intermediarios. Dentro de cincuenta años, cuando no haya Fonsos haciendo presas en el río, faltarán testigos directos de todo aquello. No habrá a quién preguntar. Pero gracias a esta obra, diría que imprescindible (no conoces otras similares, acaso el voluminoso ‘Riaño Vivo’ y un libro amarillo sobre la Tierra de la Reina), quedarán cuando menos testimonios fidedignos de aquel Viejo Riaño que cuantos lo disfrutamos llevamos grabado a fuego en nuestro ADN.

Solo queda felicitar a quien ha dejado para todos esta semilla tan valiosa. No resulta difícil imaginar las horas, los sufrimientos, los desgarros, las dudas de este traumático encuentro con un pasado tan íntimo. El resultado es notable. Tanto en el texto como en las preciosas ilustraciones de Mónica Conde que acompañan el relato en unos casos mostrando escenas de la trama y en otras, simplemente, la arrebatadora belleza del valle.

Solo queda felicitar a quien ha dejado para todos esta semilla tan valiosa. No resulta difícil imaginar las horas, los sufrimientos, los desgarros, las dudas de este traumático encuentro con un pasado tan íntimo. El resultado es notable. Tanto en el texto como en las preciosas ilustraciones de Mónica Conde que acompañan el relato en unos casos mostrando escenas de la trama y en otras, simplemente, la arrebatadora belleza del valle.

Catorce días después de empezar a leer en voz alta ‘Tocan las campanas a concejo’, aprovechando que vas de copiloto en el coche, es oportuno terminarlo en una plácida jornada de río, tumbado en una colchoneta frenada por el muro de piedras que hace de dique, sobre esas cristalinas aguas símbolo de riqueza, belleza y tragedia a un tiempo. El verano agoniza. No tardará en empezar la berrea. Amagan ya con caer las primeras hojas de los árboles. La corriente enseguida cobrará fuerza y derribará, un año más, la pequeña presa artesanal. Cuando apuras la última página dejas reposar el libro sobre el pecho y ejercitas la respiración, intentando transmitir una orden de sosiego desde el cerebro, para que no se quiebre su ritmo natural. El sonido del río ayuda al propósito, siempre dubitativo, de dejar circular los recuerdos. Pero lo cierto es que siempre están ahí.