Dos maños de órdago

Guerra es sinónimo de barbarie. Por parte y parte. Insiste en esta idea Pío Baroja en su libro póstumo ‘Miserias de la guerra’, escrito en 1951 y publicado en 2006. A través de los ojos de un diplomático inglés, Pío

Baroja retrata el Madrid de 1936/1939, una ciudad sin ley donde anarquistas, comunistas, cenetistas y grupos incontrolados ejercen su autoridad, pistola en mano, para robar, matar y violar. Con que a uno de estos facciosos no le guste el aspecto de un transeúnte ya puede ser fusilado. El libro es un brillante retrato de una ciudad en la guerra civil española que te sirve para acercarte, por enésima vez, a la barbarie, la sinrazón y la estulticia. No deja de criticar el autor el problema latente de la incultura, el extremismo y el odio gratuito en este fresco de nuestra aún no olvidada contienda. E insistir en que, pese al retrato madrileño, al otro lado son los franquistas los que cometen atrocidades.

Baroja retrata el Madrid de 1936/1939, una ciudad sin ley donde anarquistas, comunistas, cenetistas y grupos incontrolados ejercen su autoridad, pistola en mano, para robar, matar y violar. Con que a uno de estos facciosos no le guste el aspecto de un transeúnte ya puede ser fusilado. El libro es un brillante retrato de una ciudad en la guerra civil española que te sirve para acercarte, por enésima vez, a la barbarie, la sinrazón y la estulticia. No deja de criticar el autor el problema latente de la incultura, el extremismo y el odio gratuito en este fresco de nuestra aún no olvidada contienda. E insistir en que, pese al retrato madrileño, al otro lado son los franquistas los que cometen atrocidades.

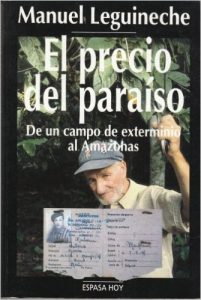

Del Pío Baroja costumbrista saltas a dos obras, desde ángulos opuestos, que tienen por protagonistas a dos oscenses: Miguel Ezquerra (Canfranc, 1913; Madrid, 1984) y Antonio García Barón (Monzón, 1921; Bolivia 2008). Ambos combatieron en la guerra civil en bandos opuestos y derivaron hacia Alemania y Austria: uno para ayudar a Hitler a frenar a los rusos en Berlín en su agonía final; el otro, tras combatir en Francia contra los nazis, prisionero en Mauthausen, donde sobrevivió heroicamente cinco años. La primera historia es autobiográfica; la segunda, casi, conducida por el irrepetible Manu Leguineche, quien cede la palabra en muchas páginas al protagonista. Las peripecias vitales de estos maños superan cualquier ficción y son dignas, cada una de ellas, de la más trepidante película bélica que se pueda rodar. Desde ideologías opuestas, ambos dejan patente un ‘gen’ español que casi podría hundir sus raíces en la novela de caballerías hasta adentrarse en la II Guerra Mundial con un valor y una astucia que caracterizaron al soldado español allí donde combatiera.

En ‘Berlín a vida o muerte’, Miguel Ezquerra cuenta su peripecia vital en la Alemania nazi. Cuando empezó la guerra civil tenía 23 años. Cuando acabó, 26. Tras luchar con las filas franquistas en Aragón, Ezquerra se fue a la División Azul. Pero todo esto le resultó insuficiente. En 1944, estaba impaciente por “combatir al comunismo” ayudando a los alemanes. Para entonces, Franco había prohibido ya toda ayuda al régimen nazi y Ezquerra, pese a estar casado y con dos hijas, no dudó en pasar la frontera francesa a punta de pistola. Una vez en París se identificó ante la plana mayor del Ejército nazi y quedó una temporada pegándose la vida padre pendiente de destino. Ahora bien, cuando comenzaron a encomendarle misiones no paró. La primera, en Las Árdenas, consistió en atacar un campamento de suministros aliado. Allá fue con un contingente casi todo español y solo dejó tierra quemada. Unos 300 muertos y el campamento en llamas. Una vez en Berlín, Ezquerra fue rápidamente reclutado para ir frenando incursiones rusas en la ciudad. Triunfó en todas las misiones con un arrojo que ya no tenían los alemanes. Esto le valió ser recibido por Hitler en el búnker, donde le nombró teniente coronel. Ahora bien, una vez tomado Berlín, Ezquerra pasó a ser un proscrito. Su nombre figuraba en las listas de los mandos más buscados del régimen nazi y entonces inició un complicado retorno a España con una falsa identidad.

En ‘Berlín a vida o muerte’, Miguel Ezquerra cuenta su peripecia vital en la Alemania nazi. Cuando empezó la guerra civil tenía 23 años. Cuando acabó, 26. Tras luchar con las filas franquistas en Aragón, Ezquerra se fue a la División Azul. Pero todo esto le resultó insuficiente. En 1944, estaba impaciente por “combatir al comunismo” ayudando a los alemanes. Para entonces, Franco había prohibido ya toda ayuda al régimen nazi y Ezquerra, pese a estar casado y con dos hijas, no dudó en pasar la frontera francesa a punta de pistola. Una vez en París se identificó ante la plana mayor del Ejército nazi y quedó una temporada pegándose la vida padre pendiente de destino. Ahora bien, cuando comenzaron a encomendarle misiones no paró. La primera, en Las Árdenas, consistió en atacar un campamento de suministros aliado. Allá fue con un contingente casi todo español y solo dejó tierra quemada. Unos 300 muertos y el campamento en llamas. Una vez en Berlín, Ezquerra fue rápidamente reclutado para ir frenando incursiones rusas en la ciudad. Triunfó en todas las misiones con un arrojo que ya no tenían los alemanes. Esto le valió ser recibido por Hitler en el búnker, donde le nombró teniente coronel. Ahora bien, una vez tomado Berlín, Ezquerra pasó a ser un proscrito. Su nombre figuraba en las listas de los mandos más buscados del régimen nazi y entonces inició un complicado retorno a España con una falsa identidad.

Aunque no se pueda considerar elogioso luchar a favor de los nazis, ni mucho menos, claro está, la historia de Miguel Ezquerra resulta épica por todos los combates en los que salió victorioso y por la valentía con la que afrontaba todas las misiones. Algunos, como él, salieron vencedores de todas, o cuando menos vivos, pues Ezquerra también fue herido, lo cual les permitió al final del todo vivir para contarlo. Y en su caso escribirlo. Pero si lo del maño de Canfranc resulta increíble, lo del maño de Monzón le supera con creces. Antonio García Barón tenía 14 años cuando estalló la Guerra Civil. Al instante se alistó con la Columna Durruti y combatió en Aragón. Acabada la guerra, escapó a Francia, donde el primer recibimiento del país vecino resultó tan inesperado como humillante, confinado en campos de concentración, casi sin comida y víctima de humillaciones. La República francesa le trataba peor que la dictadura franquista; al menos en un principio, reflexionaba él mismo. Superada esta situación, Antonio García Barón luchó contra el Ejército nazi y enseguida cayó prisionero.

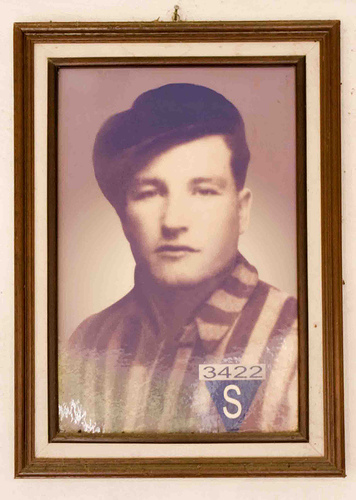

En 1939, con 18 años, Antonio entraba preso en Mauthausen. Podría haberse derrumbado. Sería lo más lógico. Sin embargo, en cuanto tomó conciencia de lo que allí ocurría decidió recubrir su carácter, de por sí duro, de una inexpugnable capa de acero que le preservaría de todas las adversidades: del hambre, de los latigazos, que llegaron a partirle la columna, de las maratonianas jornadas en la cantera, de la muerte y la desesperanza que le rodeaban, del olor a carne humana putrefacta o quemada… Todo lo superó con una entereza inusual en un casi adolecente que acabó por granjearse el respeto de todos los colectivos de prisioneros e, incluso, de los nazis. Ni Antonio ni la mayoría de los españoles de Mauthausen se amilanaban ante sus perros guardianes, que acabaron por considerarlos de alguna manera diferentes.

En 1939, con 18 años, Antonio entraba preso en Mauthausen. Podría haberse derrumbado. Sería lo más lógico. Sin embargo, en cuanto tomó conciencia de lo que allí ocurría decidió recubrir su carácter, de por sí duro, de una inexpugnable capa de acero que le preservaría de todas las adversidades: del hambre, de los latigazos, que llegaron a partirle la columna, de las maratonianas jornadas en la cantera, de la muerte y la desesperanza que le rodeaban, del olor a carne humana putrefacta o quemada… Todo lo superó con una entereza inusual en un casi adolecente que acabó por granjearse el respeto de todos los colectivos de prisioneros e, incluso, de los nazis. Ni Antonio ni la mayoría de los españoles de Mauthausen se amilanaban ante sus perros guardianes, que acabaron por considerarlos de alguna manera diferentes.

En el libro de Leguineche, las páginas centrales del campo de concentración son las más trepidantes. Antes, el escritor cuenta cómo dio con la historia de Antonio y cómo le localizó. Después, cómo tras un período trabajando en una fábrica de París, una vez terminada la guerra, Antonio García Barón decidió romper con el mundo presuntamente civilizado. No podía volver a la España franquista ni le gustaba lo que hacía en Francia. Pidió asilo en varios países y se lo concedieron en Bolivia. Una vez allí se fue al alto Amazonas, conoció a una indígena y tuvo cinco hijos con ella. Pasó toda su vida en una cabaña, alejado del pueblo más cercano lo suficiente para no regirse por más leyes que las de la naturaleza. Cazando y pescando. Sembrando y recolectado. Haciendo de maestro de sus hijos. Conectado al mundo por una radio Itachi. Sin una mano, perdida en un accidente de caza, y sin mayor confort que el de saberse alejado del materialismo y las guerras. Allí lo encontró Leguineche. Allí vivió varias semanas el reportero/escritor. Y a su vuelta retrató para la posteridad el periplo vital de aquel hombre que renunció a los hombres, tras sufrir en sus carnes la peor versión de la humanidad, para refugiarse en el confort mental de las leyes de la selva del Amazonas. Nunca se arrepintió.