El trágico motín del maíz

(En el año 1847 Avilés fue sacudido por dos motines: el sonado de las campanas, ya publicado, y el trágico del maíz cuya represión costó muertos y heridos).

En la madrugada del 26 de mayo de 1847 llegaron las tropas del ejército al barrio avilesino de Villalegre donde acantonaron.

Al frente venía el Gobernador de Asturias, lo que no presagiaba nada bueno pues era la misma persona que meses atrás también había enviado al ejército a rescatar unas campanas que por capricho, no por derecho, se querían llevar a Oviedo las monjas Clarisas que habían estado alojadas cinco años en el convento de San Francisco (hoy iglesia de San Nicolás de Bari).

Aquel suceso, conocido como ‘El motín de las campanas’, ocurrido unos meses antes,  enfrentó al Gobernador con todo el pueblo avilesino y sus autoridades, pues incluso el Ayuntamiento había tomado partido a favor de defender unas campanas que habían pagado los avilesinos. De nada sirvieron los intentos negociadores del alcalde, Francisco Quevedo Heres, y el de otros notables de la ciudad de solucionar pacíficamente el problema con la autoridad provincial quien poseído por el ordeno y mando, envió al ejército a Avilés para que los soldados subieran a la torre del convento, desmontaran las campanas y las llevaran a Oviedo. Orden cumplida y clamoroso cabreo en Avilés, donde aquello fue considerado un agravio gratuito, una afrenta a la villa.

enfrentó al Gobernador con todo el pueblo avilesino y sus autoridades, pues incluso el Ayuntamiento había tomado partido a favor de defender unas campanas que habían pagado los avilesinos. De nada sirvieron los intentos negociadores del alcalde, Francisco Quevedo Heres, y el de otros notables de la ciudad de solucionar pacíficamente el problema con la autoridad provincial quien poseído por el ordeno y mando, envió al ejército a Avilés para que los soldados subieran a la torre del convento, desmontaran las campanas y las llevaran a Oviedo. Orden cumplida y clamoroso cabreo en Avilés, donde aquello fue considerado un agravio gratuito, una afrenta a la villa.

Quizá ajeno a las consecuencias, en la opinión pública avilesina, de aquel motín campanero –ocurrido en febrero– en aquella mañana del 26 de mayo el Gobernador dejó a los soldados acantonados en Villalegre y se hizo acompañar por la Guardia Civil para entrar ‘discretamente’ en Avilés instalándose en el Ayuntamiento, que seguía presidido por Francisco Quevedo siendo tenientes de alcalde Manuel Álvarez de la Campa y Fernando Cuerbo (sic) Arango: los regidores (concejales) eran Manuel Suárez, Ángel Menéndez, José García San Miguel (quien años después sería el primer marqués de Teverga), Juan Antonio Gutiérrez, Manuel López Figueiras y Francisco Menéndez Sierra.

En aquella fecha primaveral, en Avilés, los ánimos estaban muy alterados en situación directamente proporcional a la escasez de alimentos que sufría buena parte de la población. A la falta de trabajo se había unido la de víveres, así que el ambiente se desesperó días antes, impidiendo la gente el embarque en el puerto de un cargamento de maíz que intentaba un consignatario. No era aceptable ver pasar el alimento por delante de sus narices. Se olía pero no se comía. Toda una provocación.

Pero el Gobernador, al que la flauta le debía de sonar a trompeta y el violín a tambor, había venido a defender la sacrosanta libertad comercial, dejando en segundo plano una extremada y explosiva situación humanitaria. Y, más tranquilo que un ocho, ordenó que los doscientos soldados traídos de Oviedo levantaran el campo en Villalegre por la noche y amaneciesen en Avilés el jueves 27 de mayo de 1847, concentrados en el Ayuntamiento que se convirtió de hecho en cuartel durante unos cuantos días.

«Amaneció el día 27 clara y despejada la atmósfera pero sobre las diez de su mañana principió a cubrir su oscuro manto, como para denotar los tristes sucesos que habían de suceder dentro de muy pocos instantes» escribió Simón Fernández Perdones.

Desde los almacenes de Calixto Carvajal, situados en la calle San Bernardo, comenzaron a salir carros (entre el apedreamiento al inmueble por parte de manifestantes) cargados de sacos de maíz para embarcarlos en el muelle (entonces, para situar al lector, al pie del palacio de Camposagrado) al objeto de cumplimentar un pedido hecho por el comerciante gijonés Dionisio Acebal. Pero en la plaza [de Carlos Lobo] antes de bajar la rampa que conducía al muelle se presentaron varios grupos de hombres, mujeres y niños intentando impedirlo.

El Gobernador dio órdenes para que la tropa desalojase la plaza y taponara las calles que daban a ella: las actuales La Ferrería, San Bernardo y Los Alfolíes. A continuación hizo leer un bando sobre orden público, pero solo se hizo en la plaza y en La Ferrería. No hubo conocimiento general del mismo, aunque es dudoso que si dicho documento amenazador hubiese llegado a todos los rincones de Avilés hubiera impedido lo que aconteció luego. Porque reinaba la desesperación.

Así que los carros cargados de sacos de maíz, protegidos por la tropa, comenzaron a bajar al puerto donde fueron repelidos por grupos de gente que había estado apostada en los extremos del muelle, es decir de las inmediaciones del viejo puente de piedra de San Sebastián (donde hoy está la entrada del bar ‘La Parra’) y del puente viejo de Sabugo (donde luego estuvo lo que fue Café Colón). Los manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra los carros y en casos se apoderaron de ellos y rajaron los sacos mientras niños y mujeres recogían el grano para llevárselo.

Y entonces, sin más, ocurrió que los soldados abrieron fuego «sin saberse de orden de quien» contra los manifestantes «resultando seis muertos e infinitos heridos». Una matanza.

«No se puede describir el efecto que causaba ver pasar, por una parte, para el Hospital de Caridad [Hospital de Peregrinos de la calle Rivero] heridos en sillas de manos y tras ellos el Viático, y por otra los llantos, gritos y el mayor desconsuelo de las familias de los que yacían muertos y tendidos por las calles».

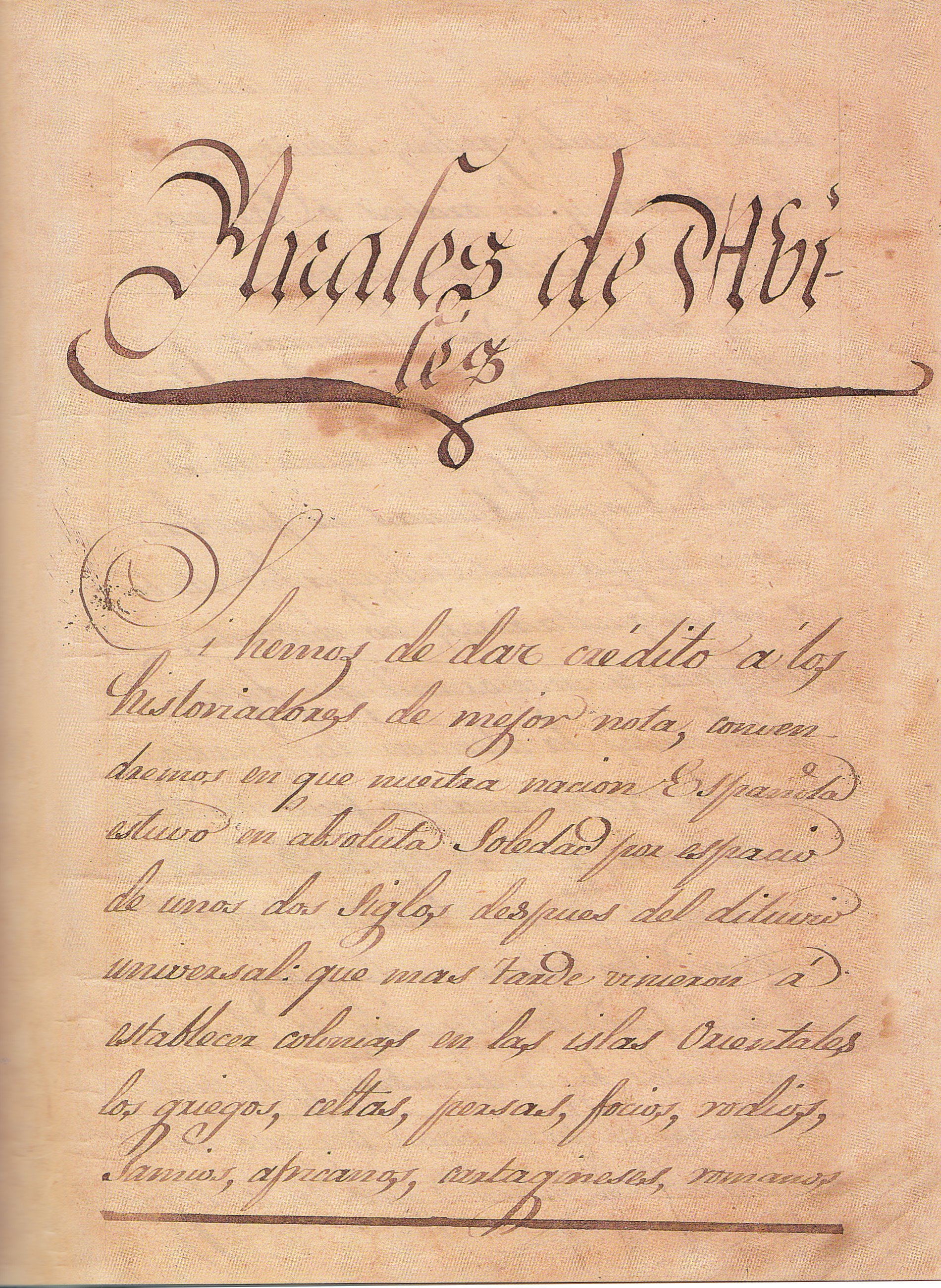

Lo que estoy contando no es ninguna novela, está basado en lo que dejó escrito Simón Fernández Perdones –entonces Secretario del Ayuntamiento avilesino, por tanto testigo de los hechos, y que más tarde sería alcalde de la ciudad– en su obra ‘Anales de Avilés’, la primera historia de la villa que se conoce –por breve que sea– fechada en 1855. El sacerdote, y académico del RIDEA, José Manuel Feito preparó una edición del citado manuscrito en 1988 para una asociación histórica privada (Monumenta Histórica Asturiensia) y posteriormente otra –espléndida por cierto– en 2009, publicada por ediciones ‘Nieva’, con un añadido facsimilar del manuscrito de Fernández Perdones, y que fue sufragada por el Ayuntamiento de Avilés a iniciativa del concejal de cultura de entonces, Ramón A. Álvarez.

Del manuscrito de Fernández Perdones –que José Manuel Feito encontró en un domicilio particular de Avilés– bebieron historiadores próximos a aquel tiempo, como David Arias García (en su ‘Historia General de Avilés y su concejo’) y Julián García San Miguel, segundo marqués de Teverga, (autor de ‘Avilés. Noticias Históricas’) para narrar también ellos el dramático episodio complementándolo con otros datos.

Aunque hay que decir que el marqués, aparte de poner textualmente trigo donde es maíz y referirse a los manifestantes como ‘populacho’, parece poner la inviolabilidad de la sacrosanta propiedad privada por encima de la desquiciada situación social que en aquel momento vivía buena parte de la población avilesina.

David Arias García, padre del que sería dos veces alcalde republicano David Arias Rodríguez del Valle, habla de las mujeres como principal elemento de la resistencia en aquella nefasta jornada.

En fin, que el ejército permaneció unos días en Avilés hasta que se serenaran los ánimos, que lo hicieron –mal que bien– cuando fueron serenados los estómagos.

Tremendo aquel tiempo oscuro, miserable y famélico del Avilés (y por extensión Asturias y España) de la primera mitad del siglo XIX, que explotó en 1847 cuando la hambruna manifiesta de unos, y el temor de otros a que también les alcanzara a ellos –dada la alarmante carestía de alimentos, en especial de maíz, importante componente de la dieta de entonces– llevó a la desesperación a muchos, pues es de cajón que persona hambrienta es persona enojada por naturaleza.

Fue aquel, un año de motines en Avilés. Y si en febrero dejaron de sonar las campanas en mayo sonaron disparos de fusil.

No doblaron las campanas en invierno pero si lo hicieron los cuerpos de manifestantes en la primavera de 1847.

Fue la oscuridad extendiéndose más allá de la oscuridad.