A lo largo de la historia, debido a numerosos factores, han brotado y se han desvanecido muchas enfermedades. Dichos factores eran en ocasiones previsibles, pero otras veces eran inesperados: cambios en los estilos de vida, migraciones y viajes, remedios y vacunas, mutaciones, variaciones en la inmunidad y en la patogénesis, etcétera. La vida humana en la Antigüedad y la Edad Media era muy diferente a la actual, y en una gran medida por la enfermedad. Repasemos algunas enfermedades que, en parte, son historia; historia que no conviene olvidar.

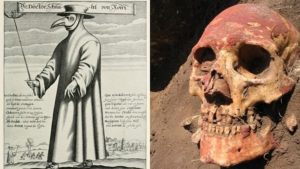

Las plagas de peste. La peste es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Yersinia pestis. Históricamente, la peste y los apestados han tenido connotaciones muy negativas, ya que las grandes epidemias de peste han sido letales, diezmando en más de una ocasión la población europea. Sin embargo, no todas las pestes de la historia estaban causadas por la Yersinia pestis, pero era habitual llamar peste a una epidemia altamente contagiosa y potencialmente mortal. La verdadera peste se contagia a través de la picadura de la pulga de la rata (y de otros pequeños mamíferos y roedores), la Xenopsylla cheopis. Aunque se trata de un vector eficaz, una vez iniciada la epidemia la principal fuente de transmisión era de humano a humano a través de la tos expectorante y de las gotas de Pflügge. Los síntomas de la peste varían, existiendo casos leves, otros en los que predominan los fenómenos trombóticos (peste negra), la afectación ganglionar (peste bubónica), los síntomas respiratorios (peste neumónica) o neurológicos.

La lepra. Junt o a la peste, la lepra ha sido la enfermedad maldita de Occidente. No había peor calificativo que ser llamado leproso o apestado. Las referencias en la Biblia, especialmente en el Levítico, son numerosas, a pesar de que posiblemente muchos de los leprosos de la Biblia realmente no estuvieran afectos del bacilo descubierto por Gerhard A. Hansen en 1874, y podrían padecer otras enfermedades cutáneas, como pitiriasis, sarcoidosis, sarcoma de Kaposi, sífilis, psoriasis o linfoma cutáneo. Aunque tiene un bajo índice de contagiosidad, el miedo al leproso se extendió por toda Europa y llevó a que, tras el Concilio de Lyon (583), las autoridades religiosas dictaran normas para aislar a los enfermos, condenados a vivir apartados de la sociedad en leproserías, también llamadas en España gaferías, malaterías o Casas de Lázaro. Con frecuencia su único sustento posible era la mendicidad, muchas veces en las principales vías de comunicación y en las rutas de peregrinaje. Para identificarlos era obligatorio que vistieran una ropa especial y campanillas.

o a la peste, la lepra ha sido la enfermedad maldita de Occidente. No había peor calificativo que ser llamado leproso o apestado. Las referencias en la Biblia, especialmente en el Levítico, son numerosas, a pesar de que posiblemente muchos de los leprosos de la Biblia realmente no estuvieran afectos del bacilo descubierto por Gerhard A. Hansen en 1874, y podrían padecer otras enfermedades cutáneas, como pitiriasis, sarcoidosis, sarcoma de Kaposi, sífilis, psoriasis o linfoma cutáneo. Aunque tiene un bajo índice de contagiosidad, el miedo al leproso se extendió por toda Europa y llevó a que, tras el Concilio de Lyon (583), las autoridades religiosas dictaran normas para aislar a los enfermos, condenados a vivir apartados de la sociedad en leproserías, también llamadas en España gaferías, malaterías o Casas de Lázaro. Con frecuencia su único sustento posible era la mendicidad, muchas veces en las principales vías de comunicación y en las rutas de peregrinaje. Para identificarlos era obligatorio que vistieran una ropa especial y campanillas.

La lepra es una enfermedad prácticamente erradicada en Europa, quedando sólo una leprosería en el viejo continente: el Sanatorio de Fontilles, en Alicante. Se trata de centro histórico, situado en un bello paraje, donde actualmente residen 50 enfermos y son atendidos más de 150 en tratamiento ambulatorio. Existe hasta un pabellón de matrimonios, con pequeños apartamentos para parejas infectadas.

Ergotismo. Conocido también como ignis sacer (fuego oculto) o fuego de San Antonio, por el ermitaño egipcio del siglo IV, célebre por sus visiones del demonio y afecto de ignis sacer. La enfermedad “atacaba a los miembros y los separaba del tronco después de haberlos consumido”, cursaba en epidemias a comienzos del otoño, en especial cuando el verano había sido tormentoso. Los síntomas consistían en parestesias en regiones distales, síntomas digestivos, aparición de vesículas oscuras que evolucionaban hasta la necrosis, con un dolor muy intenso. Afectaba a las capas sociales más desatendidas y, los que sobrevivían quedaban mutilados. El ergotismo era igualmente llamado fuego del infierno, nuevamente por sus connotaciones negativas. Efectivamente, se trataba de una enfermedad epidémica, pero en esta ocasión no era contagiosa. Los síntomas mejoraban cuando los enfermos recibían cobijo y buena alimentación (pan de trigo) en los monasterios de los monjes antonianos, como sucedía durante el medievo en el convento de San Antón de Castrojeriz, en pleno Camino de Santiago.

¿Qué milagro hacían los monjes antonianos? Evitar que los enfermos continuasen comiendo grano de centeno invadido por el hongo cornezuelo de centeno (ergot o Claviceps purpurea), patógeno que contiene numerosos alcaloides del grupo de la ergolina, como la ergotamina, con intensos efectos vasoconstrictores. El ergotismo, que históricamente se ha relacionado con pasajes bíblicos o también con los juicios de las brujas de Salem, sí puede considerarse una enfermedad prácticamente olvidada.

Viruela. Varius es un término latino que significa variado, y se aplicó a la enfermedad producida por el Variola virus por la diversidad de aspectos y los abultamientos que producía en la piel. Aunque la enfermedad comenzó a hacer mella en los seres humanos en la edad de bronce y ha cursado con multitud de brotes, alcanzó su cénit en Europa en el siglo XVIII, con una mortalidad del 30% de los infectados que mataba cada año a 40.000 europeos. La viruela fue, así mismo, uno de los regalosque llevamos a América, y que contagió a multitud de nativos, quienes carecían de inmunidad ante la viruela, por lo que resultaba especialmente devastadora en ellos. La lucha contra la viruela se inició con la variolización y posteriormente con el descubrimiento de la primera vacuna de la historia.

Para prevenir la enfermedad, en la India extraían líquido de las lesiones de enfermos con viruela y lo inyectaban en sanos. La esposa del embajador inglés en Constantinopla introdujo la variolización en Londres y el Dr. Boylston la llevó a Boston. Sin embargo, estas formas de pre-vacunación no tuvieron buena aceptación ya que causaban una elevada mortalidad. El médico rural Edward Jenner observó cómo las mujeres que ordeñaban vacas infectadas de viruela vacuna (cow pox) adquirían una forma atenuada de viruela y no contraían viruela. Jenner postuló que para evitar la enfermedad se debía inyectar el líquido de las lesiones de las mujeres con viruela vacuna en sanos. El 14 de mayo de 1796 lo probó con James Phipps, un niño de 8 años. Se iniciaba así la historia de la vacunación y, en el caso de la viruela, comenzaba su fin. La viruela está erradicada desde 1977, cuando se infectó por última vez una persona, el somalí Ali Maow Maalin.

Enfermedades olvidadas que nos enseñan, mucho, hoy.