Los avances en cualquier terreno los realizan individuos, pero si el contexto lo favorece, el talento individual se desarrolla mejor y al final todos nos beneficiamos. La investigación médica española siempre ha estado rezagada respecto a otros países occidentales, como Alemania, Estados Unidos o Francia. Esto no sucede en el ámbito asistencial. En otros editoriales hemos visto cómo el sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo y los indicadores señalan que no parece que vaya a dejar de serlo. ¿A qué se debe entonces este decalaje en investigación?

Los Premios Nobel de Medicina son como los Óscar para el cine: tener uno no significa mucho, puede haber un error, pero cuando se acumulan orienta hacia el mérito del ganador. Por algo Katharine Hepburn ganó cuatro Oscar y Meryl Streep posee tres estatuillas. Si trasladamos esto a los Premios Nobel de Medicina, Estados Unidos cuenta con 94, Reino Unido con 29, Alemania con 16 o Francia con 10, mientras que España sólo tiene dos, sabiendo además que Severo Ochoa lo recibió por sus investigaciones en Estados Unidos. Volviendo a la pregunta: ¿a qué se debe este retraso? ¿es que acaso en España no hay talento?

El siglo XX en medicina es el siglo de la ciencia. La medicina se hace científica gracias a la investigación, es el humus que permite que aparezcan los nuevos hallazgos: antibióticos, resonancia magnética, inmunosupresores o vacunas. Todos los grandes avances de la medicina, aquellos que nos llevarán a tener una esperanza de vida próxima a los 90 años, se deben a la investigación biomédica. Pero este caldo de cultivo, el humus que permite que la medicina se desarrolle, es escaso en España. Para que la ciencia sea importante y se pueda investigar es necesario tener paciencia, pensar y planificar en el largo plazo, trabajar con rigor y, sobre todo, fomentar que los mejores, las personas con talento, en una sana competitividad, den lo mejor para que todos nos beneficiemos. Repetimos: paciencia, planificación, rigor, sana competencia y premiar el mérito, elementos que escasean en nuestro país, al menos si nos comparamos con otros entornos donde la investigación y la innovación es primordial.

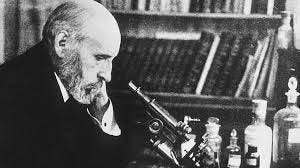

El siglo XX en medicina es el siglo de la ciencia. La medicina se hace científica gracias a la investigación, es el humus que permite que aparezcan los nuevos hallazgos: antibióticos, resonancia magnética, inmunosupresores o vacunas. Todos los grandes avances de la medicina, aquellos que nos llevarán a tener una esperanza de vida próxima a los 90 años, se deben a la investigación biomédica. Pero este caldo de cultivo, el humus que permite que la medicina se desarrolle, es escaso en España. Para que la ciencia sea importante y se pueda investigar es necesario tener paciencia, pensar y planificar en el largo plazo, trabajar con rigor y, sobre todo, fomentar que los mejores, las personas con talento, en una sana competitividad, den lo mejor para que todos nos beneficiemos. Repetimos: paciencia, planificación, rigor, sana competencia y premiar el mérito, elementos que escasean en nuestro país, al menos si nos comparamos con otros entornos donde la investigación y la innovación es primordial.Se dice que cuando la esposa de Santiago Ramón y Cajal recibió el telegrama con el Premio Nobel, el aragonés le indicó que no gritara de alegría, porque “en este país hay mucha envidia”. Si a las carencias culturales nombradas añadimos que muchas veces valoramos negativamente el mérito, terminamos de hundir la investigación. Nos cuesta apreciar el mérito del otro, entender que hace más y mejor, por lo que, antes que intentar mejorar uno mismo, es preferible descalificar al otro.

El humus cultural anglosajón o centroeuropeo ha permitido que fomenten la investigación, conscientes de que investigar mejora nuestra vida y su calidad. Sin embargo, en España ha existido una resistencia histórica a investigar. En la novela Tiempo de silencio (1962), Luis Martín-Santos reflexiona sobre el retraso endémico español en ciencia e investigación. En el laboratorio del Instituto de Investigaciones Científicas donde trabaja el Dr. Martín hay colgado un retrato de Santiago Ramón y Cajal. El joven investigador siente “la mirada del Premio Nobel que libró al pueblo ibero de su inferioridad nativa ante la ciencia”. Santiago Ramón y Cajal simboliza para él la esperanza. Es un ideal. Martín-Santos contrapone lo ibérico a lo europeo, ya que existe una “inferioridad nativa ante la ciencia”. A pesar de esta visión tan descorazonadora, Martín-Santos ensalza nuestra capacidad creadora y de improvisación en entornos hostiles, valores fundamentales en investigación.

Esta discusión acerca de la precariedad de la investigación española es antigua. Es conocida la frase, atribuida a Miguel de Unamuno a finales del siglo XIX: “¡Que inventen ellos!”, expresada por el propio Unamuno de forma parecida en El pórtico del templo (1906). A principios del siglo XX José Ortega y Gasset, bandera del regeneracionismo europeizante, se opuso a la visión antieuropea de su maestro Unamuno, quien pensaba que la ciencia era opuesta a la verdadera sabiduría y calificaba al cientificismo de su época como la “inquisición científica”. Ortega y Gasset, influido por su formación alemana, en sus primeras obras planteaba integrar los valores germánicos y centroeuropeos con los mediterráneos. Tras analizar los defectos que condenan nuestra investigación al ostracismo, en Las meditaciones del Quijote (1914) realiza una propuesta positiva e integradora, la misma por la que aboga el Dr. Martín enTiempo de silencio: podemos conservar nuestra espontaneidad y la creatividad, pero al mismo tiempo ser rigurosos y profundizar en investigación.

Aterricemos en la medicina. Tenemos claro que el médico tiene que ayudar al paciente, darle una buena asistencia, pero, además ¿tiene que investigar? La respuesta es clara: debe investigar, es una obligación profesional. Hemos dejado claro que el entorno cultural e institucional no lo facilita: falta paciencia, planificación y rigor, se entiende mal la competitividad y, más que premiar el mérito, se envidia y se acaba premiando la medianía. Por si fuera poco, entre nosotros nos hacemos trampas al solitario, posiblemente porque nos hemos desarrollado en el caldo de cultivo descrito. Si un médico realiza una investigación y publica sus hallazgos y triunfa, se convierte en víctima de los ataques de sus compañeros: si investiga es porque no atiende bien a sus enfermos, porque quiere escaquearse o por otro motivo espurio.

Si lo que importa es el enfermo: ¿de dónde sacamos los remedios para su enfermedad? De la investigación, por lo que quien investiga está ayudando también a los enfermos, a que mejore la medicina. Y hasta que esto no se entienda a nivel social, institucional y profesional, continuaremos con el “que inventen ellos”. Gracias a “ellos” vivimos 90 años y tenemos la tecnología que el clínico puro, aquel que no se mancha con la investigación, aplica. No debemos resignarnos a ser meros aplicadores de la tecnología, de la ciencia desarrollada en otros países. Las propuestas de Ortega y Gasset y de Martín-Santos continúan vigentes. Mantengamos un sistema sanitario de calidad y nuestros valores, pero facilitemos también que clínico investigue: los políticos dotando de recursos, los gestores y directores dando tiempo para hacerlo (investigar no puede ser una “afición”, requiere mucho tiempo) y los médicos ayudando que quien quiera hacerlo. Gracias a ellos vivimos más y mejor.