A-8: tras medio siglo de excusas, se abre una oportunidad

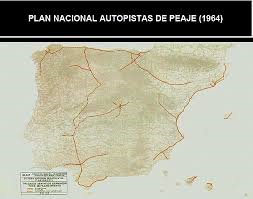

La presencia del presidente del Gobierno aportará notoriedad a la inauguración del tramo que, por fin, cierra la A-8 o autovía del Cantábrico. Un hito nacional que, tras medio siglo de trabajos, culmina mañana. Porque fue en 1964 cuando el Plan Nacional de Autopistas de Peaje propuso la construcción de una vía de alta capacidad que uniera a Asturias con Bilbao y Francia, y con el corredor Mediterráneo a través del Ebro. O lo que es lo mismo, unir las principales áreas industriales españolas mediante autopistas de pago. El Plan, más o menos, se fue cumpliendo hasta 1975, cuando se paraliza la concesión de nuevos tramos, estando ya 700 kilómetros en explotación y 1.426 en construcción. Las autopistas del Mediterráneo, del Ebro, del Huerna, de Cádiz o del Atlántico son consecuencia de aquel Plan. Quedó sin construir el corredor del Cantábrico, con la excepción de los tramos de mayor congestión: Bilbao-Behobia, abierto al tráfico entre 1970 y 1972, bastante renovado desde entonces, y nuestra “Y”, aparentemente metropolitana pero en realidad extremo occidental de aquella Transcantábrica, cuyos primeros anteproyectos datan precisamente de 1964, y que se fue poniendo en servicio entre 1973 y 1976.

Aquel Plan era, visto con perspectiva, casi visionario. Tributario de una época donde el futuro estaba marcado por el automóvil y las autopistas. Pero quizá no fuera ajena a esa anticipación la posterior nacionalización de unas concesionarias quebradas. Y es que con las autopistas quizá se cometió el mismo error que luego con el AVE, soslayando la actualización de las viejas carreteras para sustituirlas directamente por otras avanzadísimas y sobredimensionadas para los tráficos soportados en aquellos años. Un ejemplo: la Intensidad Media Diaria (IMD) a la altura de Llanes allá por 1960 era de 700 vehículos –uno cada dos minutos- y aún en 1970, pese a cuadruplicarse, registraba sólo 2.500 circulaciones. Por ello, más razonable que aquella autopista fue la puesta en marcha del Plan Redia, que desde 1967 actualizó la traza de muchas carreteras, en su mayoría sin recibir modificaciones sustanciales –salvo estrechamientos decimonónicos- desde el siglo XVIII. Es al plan Redia al que debemos el aspecto actual del tramo Oviedo-Unquera de la N-634 –creo recordar que los carteles de obra de entonces la llamaban “Ruta Esmeralda”- que cumplió más que dignamente con su misión hasta hoy mismo, soportando IMDs de unos 13.000 vehículos, nada excesivos para una buena carretera.

Luego fueron llegando el Plan Nacional de Autopistas de 1973, truncado por la crisis del petróleo, pero que mantenía y ampliaba la Transcantábrica hacia Galicia, y el controvertido Plan de Carreteras de 1984, el de las (malas) autovías “de primera generación”, que la suprimió en su traza asturiana, con excepción del tramo Oviedo-La Secada, abierto a finales de los años 80. A cambio, se mejoró radicalmente el tramo costero de la carretera en dirección a Galicia. Tras largas reivindicaciones, la trama astur de la A-8 fue recuperada por el Plan Director de Infraestructuras de 1993, acelerándose su construcción a partir de 1997, permaneciendo en los Planes posteriores, PIT y PEIT. Es precisamente en 1997 cuando se recurre judicialmente la traza a su paso por Llanes, retrasando hasta hoy su conclusión.

Para los nacidos y criados durante tan larga gestación, las conversaciones sobre las carreteras astures, sus avances, modificaciones y deficiencias forman parte de nuestra memoria. Constituían ya parte de la cultura astur como las conversaciones sobre el tiempo. Como aquellos viajes míticos de dos horas a Llanes, o de cuatro hasta los confines occidentales de la región, haciendo promedios de 40 o 50 kilómetros por hora. Tiempos en los que las rectas de Otur o Villamayor proporcionaban alivio al conductor y a unos pasajeros mareados por tanto remontar y descender valles y ballotas o por seguir las retorcidas riberas fluviales. A medida que avanzaban las autopistas por y hacia otras regiones –País Vasco, Cantabria, Galicia, sobre todo- más sentíamos nuestro aislamiento, culpando a las malas carreteras del creciente retraso industrial y económico del Principado. Las malas carreteras eran, junto con el ferrocarril y el aeropuerto, el chivo expiatorio de nuestra decadencia, por más que su mejora y la construcción de variantes de población –Nava, Infiesto, Arriondas- las dejaran bastante aseadas hace ya casi dos decenios. También aparecía latente eso tan asturiano de “no ser menos que los demás”. En cualquier caso, la preocupación por las carreteras en Asturias bien merecería un análisis. Porque de tanto aventarla, nos hemos dotado de una red sobredimensionada y redundante. Y aún hay quien exige más. Y eso a pesar de que cuando el CIS preguntaba a los asturianos por sus preocupaciones, las infraestructuras ocupaban siempre un lugar muy rezagado, citadas sólo por entre el 2% y el 6,5%, según épocas, de la población. Preocupaban menos que las drogas o el terrorismo. También que el envejecimiento y las despoblación. Y no más que a los españoles de otras regiones. No quiero pensar que la preocupación fuera azuzada por intereses espurios; quizá pasaba que concebíamos las carreteras con un enfoque erróneo, localista y no estratégico.

Fuera como fuera, obcecados, y no sin cierta razón, con el estado de nuestras infraestructuras, no nos dábamos cuenta de que el problema de base no eran las vías de comunicación, sino otros. No reparábamos en que a medida que las carreteras mejoraban, nuestra economía empeoraba, siquiera relativamente. No nos percatábamos de que la estructura económica asturiana era fruto de una centuria de aislamiento proteccionista, de que buena parte de nuestro comercio, de nuestras fábricas, se beneficiaban precisamente de lo cerrado de nuestra región. De que las carreteras, de que los trenes, puertos y aeropuertos, sirven para llegar, pero también para marchar. De que si nos comunican con una ciudad o región más grande o más atractiva, a una distancia-tiempo razonable, será la más atrayente la beneficiaria de la nueva comunicación y no a la inversa. De que, en fin, dado lo que éramos, las malas comunicaciones constituían casi una fortaleza y no una debilidad. El cierre de Coca-Cola constituye el último ejemplo. Quizá por ello, tras poner en servicio docenas de kilómetros de autopistas, la población de Asturias es ahora la misma que en 1970 –poco más de un millón de habitantes, aunque mucho más envejecidos- y nuestro empleo menor –y también distinto, claro- al de entonces, mientras que en el conjunto de España han crecido ambos, aun con los efectos de esta última crisis, un 40%.

Qué duda cabe de que está muy bien disponer de magníficas autopistas, enormes puertos o modernos ferrocarriles y aeropuertos. Pero es aún mejor disponer de un tejido económico puntero y competitivo, atractivo, que los demande, use y rentabilice. El País Vasco sería la referencia. Porque las infraestructuras no deben ser un objetivo en sí mismo, sino una herramienta por la que hacer entrar y salir flujos de mercancías y visitantes. Y dada la estructura de nuestro comercio exterior, con la mitad de las exportaciones encuadradas en los rubros del hierro, acero, cinc y sus derivados, y constituyendo la base del comercio con el resto de España carbón, hierro, chatarra y leche, tan susceptibles todos de transporte marítimo o ferroviario, las carreteras no jugarán un papel decisivo en su mejora.

Vivimos en la era global. Y en global hemos de pensar. Los grandes corredores ferroviarios y marítimos, las redes digitales parecen si no sustituir, sí complementar a las autopistas, que ya no constituyen el único camino por donde discurre el futuro. Asturias tiene poco atractivo y escasa nombradía. Es pequeña demográfica y políticamente y tampoco tenemos un hinterland potente: Lugo, León, La Ruta de la Plata, constituyen las comarcas más deprimidas de España por su escaso dinamismo económico, social y demográfico. Coruña y Pontevedra han consolidado una potente relación con Portugal, lo que ellos denominan Eixo Atlántico, al que no es ajeno la autopista proyectada y construida durante los años 70. Los territorios más dinámicos –Madrid, Levante, Cataluña, Aragón- nos quedan lejos. Tenemos que disputar con Bilbao, con Santander, con Vigo, la captación de tráficos de entrada y salida de mercancías desde y hacia el resto de España, básicamente los generados por el dinámico eje industrial Burgos-Palencia-Valladolid. O atraer producción a Asturias. Deberíamos estar atentos, también, a posibles oportunidades como el Tratado de Libre Comercio Atlántico, que podría transformar la periférica fachada atlántica europea en lugar central de ese vasto espacio comercial. Asturias pasaría a formar parte de esa centralidad, compitiendo con Bilbao, Vigo o Santander, pero también con Oporto, Burdeos, Nantes o Southampton. Y la autovía, combinada con los ferrocarriles y los puertos ahora infrautilizados, podría consolidar esa proyección atlántica. Démosles una vida que vaya más allá de la mera función metropolitana –vivir en Pola de Siero o Colunga y trabajar en Arriondas, por ejemplo- y regional o de facilitar los flujos turísticos, tan necesarios como insuficientes y que tanto han beneficiado al Oriente.

Celebremos la conclusión de la A-8, pero siendo conscientes de que no debería ser el final de nada, sino el principio de algo. Se acabó el chivo expiatorio. Ahora tampoco debemos buscar otros. Asturias tiene resueltas o a punto de resolver en el caso del ferrocarril (por cierto, el primer proyecto de túnel bajo Pajares data de 1953) sus comunicaciones con el Sur, el Este y el Oeste. Quedaría pendiente resolverlas con el Norte. Con el mundo. Ahora el desafío es dibujar y ejecutar una estrategia económica clara y renovadora, casi revolucionaria, que transforme a Asturias en un territorio atractivo, competitivo, para la inversión productiva de medio y alto valor añadido, también como lugar para residir, capaz de aprovechar en un entorno abierto y globalizado todo el potencial de la A-8 y de las demás infraestructuras que hemos construido a lo largo de este medio siglo.