¿Son las personas la prioridad?

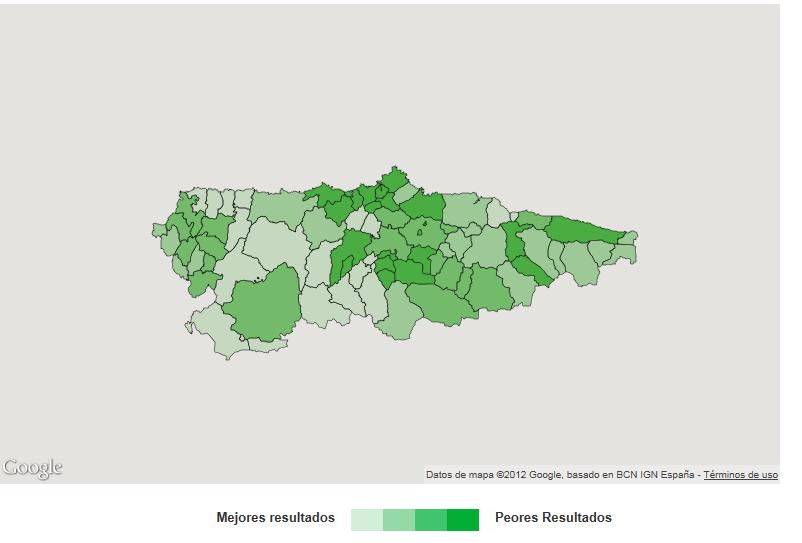

El Salario Social Básico es una prestación económica que garantiza a las personas que carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales el complemento de sus ingresos hasta unos límites que se calculan según el tamaño de la unidad económica de convivencia. Esta es la definición oficial que podemos encontrar en la página web del Principado de Asturias. Así que la clave de este enunciado parece que se encuentra en el aseguramiento de esta renta mínima para las personas y colectivos en riesgo de exclusión social, algo que parece que no se está garantizando para las casi 6.000 solicitudes que actualmente se encuentran en espera como consecuencia de los retrasos burocráticos de la Administración. En el gráfico del Observatorio de Salud en Asturias (OBSE), que podéis ver más abajo, está reflejada la frecuencia relativa (medida en porcentaje) de las personas que son beneficiarias del salario social básico en cada unidad geográfica. Cuanto más oscuro el sombreado, mayor es la privación.

La necesidad de garantizar estos recursos básicos se puso de relieve en la presentación del libro  “Sindicalismo, concertación y salario social en Asturias” que el sociólogo José Manuel Parrilla realizó el pasado miércoles en el Paraninfo de La Laboral, un acto que fue continuación del que hace dos meses tuvo lugar en la Universidad de Oviedo. Si no hay cronificación en la pobreza es debido a los salarios sociales, afirmó el autor del libro, una aseveración que debe hacer reflexionar a la sociedad asturiana sobre la justicia social, la justicia distributiva de la tradición aristotélico-tomista. Aunque sin olvidar algunas cuestiones de fondo. La principal, si la prestación debe constituirse en un fin en sí mismo, en una herramienta de protección a los más necesitados o bien debe desarrollarse vinculándola al mercado laboral, utilizando esta relación como un medio para la inclusión social. Es decir, si estamos ante un derecho sin obligaciones o ante un beneficio supeditado a la búsqueda de empleo, ya que, no olvidemos, la percepción del salario social básico se supedita a la participación en programas integrales en materia de salud, vivienda y educación, pero también de formación y empleo.

“Sindicalismo, concertación y salario social en Asturias” que el sociólogo José Manuel Parrilla realizó el pasado miércoles en el Paraninfo de La Laboral, un acto que fue continuación del que hace dos meses tuvo lugar en la Universidad de Oviedo. Si no hay cronificación en la pobreza es debido a los salarios sociales, afirmó el autor del libro, una aseveración que debe hacer reflexionar a la sociedad asturiana sobre la justicia social, la justicia distributiva de la tradición aristotélico-tomista. Aunque sin olvidar algunas cuestiones de fondo. La principal, si la prestación debe constituirse en un fin en sí mismo, en una herramienta de protección a los más necesitados o bien debe desarrollarse vinculándola al mercado laboral, utilizando esta relación como un medio para la inclusión social. Es decir, si estamos ante un derecho sin obligaciones o ante un beneficio supeditado a la búsqueda de empleo, ya que, no olvidemos, la percepción del salario social básico se supedita a la participación en programas integrales en materia de salud, vivienda y educación, pero también de formación y empleo.

Es este un debate que se ha reproducido en los últimos tiempos, adaptándose al ritmo que imponen los recortes y las políticas de austeridad nacionales, regionales y locales. Y la revisión de más 2.000 expedientes de beneficiarios desde el año 2005 así lo confirma, a pesar de no haber indicios de fraude, dicen. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, se manifestaba esta semana en el parlamento regional en favor convertir el salario social en una herramienta integral de inclusión social y no sólo de protección. Choca la posición de la consejera con la que defienden el propio Parrilla, los sindicatos y las organizaciones del tercer sector, al que, por cierto, el sociólogo aboga por otorgar un papel activo en el futuro de la concertación social. Hace tiempo que algunos colectivos se están movilizando para acabar con los retrasos burocráticos en la concesión del salario social, demoras que en algunos casos se acercan o incluso superan los doce meses, cuando la Ley por la que se rige la prestación dice que “devengará a partir del primer mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud”. Pero también protestan, como lo hace la Asociación contra la Exclusión Alambique, por la defensa del derecho a vivir con dignidad, algo que no consideran deba estar supeditado a la búsqueda de empleo, sobre todo en un momento de máxima dificultad para la contratación laboral.

Así que la cuestión que se dirime parece estar en si el salario social debe consolidarse como una contribución para construir un Estado de Bienestar más vigoroso, o como un compromiso con fuerte vinculación al mercado laboral. Pero más allá de esta disputa y en un contexto de población creciente en riesgo de pobreza, se vislumbra el recrudecimiento de la batalla por la prioridad entre las personas y el objetivo de déficit.