Sweatshops letales

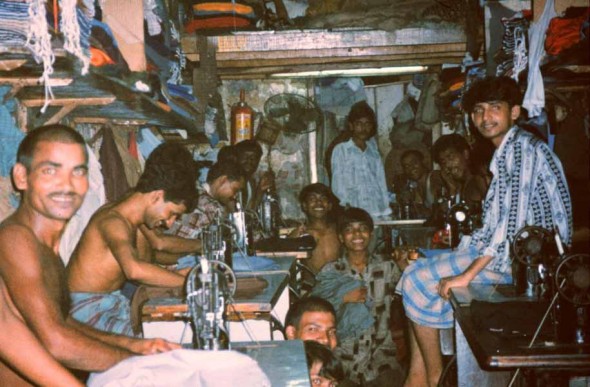

El término Sweatshop designa a entornos laborales en los que el trabajo se realiza en condiciones muy difíciles, peligrosas y en donde las leyes que regulan la jornada o las condiciones en las que prestan su servicio los trabajadores no existen o son muy limitadas. Habitualmente estas circunstancias se producen en países económicamente poco desarrollados, mientras que las empresas contratantes pertenecen a países del “primer mundo” o trabajan en exclusiva para ellas. En Occidente, solemos englobar a los sweatshops entre las denominadas “empresas deslocalizadas”, un término más soportable para realidades como las de la fábrica de Dacca derrumbada recientemente.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AgPx-aY2qMU[/youtube]

Sociólogos como Beck o Castells hace años que alertaron sobre la fragmentación del proceso productivo como consecuencia de la globalización industrial. Dicha desintegración formaría parte del esa “nueva división internacional del trabajo”, que exprime la fuerza de trabajo de “la periferia” para mantener los niveles de consumo “del centro”. No es de extrañar que los propietarios del inmueble de Dacca decidieran mantener la producción a pleno rendimiento pese a que habían sido advertidos de las deficiencias que presentaban las instalaciones. Debieron valorar como insuficiente el riesgo de que miles de personas trabajaran a diario en tales condiciones. De momento hay más de tres centenares de muertos y la cifra se incrementará a buen seguro, dado el número de desaparecidos. El riesgo nunca es bastante cuando en el otro lado de la balanza encontramos dinero.

Académicos tan poco sospechosos de despreciar a los trabajadores como Krugman, han llegado a defender este tipo de fábricas por ofrecer salarios y condiciones laborales mejores que los que tenían en sus anteriores ocupaciones, agrarias en la mayoría de las ocasiones. Y junto a algunos entusiastas de la globalización, consideran los sweatshops como un paso previo para el desarrollo económico, poniendo como ejemplo el crecimiento con medios similares de otros países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong o Singapur. Algo que el propio Castells se ha ocupado de desmentir proporcionando argumentos sobre los factores diferenciales de los procesos de desarrollo de estos paises. Pero nadie ha llegó tan lejos como Jeffrey Sachs: “Mi preocupación no es que haya demasiados sweatshops, sino que hay muy pocos”.

Aquí, en España, tal vez encontremos también defensores de este modelo económico de deslocalización feroz, puesto que según según la ONG Ropa Limpia, entre los más de 300 muertos, se encontraron etiquetas de El Corte Inglés y Mango. Otro jarro de agua fría para la Marca España, de ser verdad. No olvidemos que Isaak Andic fue uno de los galardonados en la última promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME) por su gestión empresarial. Quizás por eso no es fácil encontrar ya la noticia en los medios de comunicación españoles. La actualidad ha relegado a la irrelevancia una desgracia como la ocurrida en Bangladesh. Y donde aparece una reseña, apenas tiene visitas, si valoramos la actividad por el número de comentarios. Pero el mayor problema es que apenas quedan tiendas en donde se pueda comprar ropa “no deslocalizada”. Tragedia, no accidente.