Sueños y drones

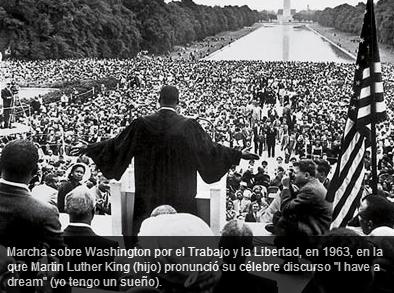

La definición más sencilla de ciudadanía nos describe ésta como la “cualidad y derecho de ciudadano” pero el término no se agota tras este significado. Y menos cuando se profundiza en las dificultades que, históricamente, han tenido algunos grupos para abandonar la condición de ciudadano de segunda clase y obtener la plena ciudadanía. Así nos lo recuerda el 50 aniversario de la marcha sobre Washington que culminó en el histórico discurso de Martin Luther King.

Pero, ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos ciudadanía y los derechos que nos confiere su obtención? En 1964, el sociólogo británico T.H. Marshall, en su obra Class, Citizenship and Social Development, descomponía la ciudadanía en tres elementos, según el orden en el que se institucionalizaron en la sociedad de su país: el civil, el político y el social. Éste último componente es el que nos importa, en primera instancia, para conocer la evolución de la ciudadanía, pues se ocupa, según Marshall, de los recursos y capacidades necesarios para desarrollar los valores de las sociedades. Durante mucho tiempo y en numerosos lugares, se negó la posibilidad de acceder a estos logros a una parte importante de la población. Las personas necesitan capacidad y los medios económicos necesarios para obtenerlos, condiciones todas ellas inaccesibles para quienes se encuentran en el nivel inferior de la escala social, inmersos en un círculo vicioso de desventajas acumulativas. Leon Mayhew lo llamó, quizás de forma más clara, “discriminación estructural”.

Por su parte, Talcott Parsons, cuando habla de ciudadanía se refiere a la pertenencia a la comunidad, la Gemeinschaft de Ferdinand Tönnies, que implica solidaridad y lealtad entre sus miembros. Pero esta cohesión era difícilmente alcanzable cuando el status de pertenencia se veía limitado o denegado a una parte importante de la sociedad que carecía de derechos civiles (seguridad, libertad de expresión e igualdad ante la ley) y también del componente político de la ciudadanía, al verse privada tanto de la participación en los procesos electorales (sufragio), como de la posibilidad de influir en las políticas de su país o su estado. El sociólogo norteamericano consideraba que, en el caso de los Estados Unidos, para los negros este había sido el status general, donde el color de la piel se elevaba a la categoría de símbolo de inferioridad en la escala social. Parsons pronosticaba, allá por los años 60 del pasado siglo, avances en la adquisición de derechos y en la inclusión de los ciudadanos de raza negra de su país. Más difícil, decía, sería alcanzar plenamente el componente social de la ciudadanía.

Transcurridos cuarenta y ocho años, estas afirmaciones se han convertido en proféticas. El avance en la consecución de derechos civiles y políticos ha sido imparable, e incluso la semántica se ha vuelto más “políticamente correcta”. Los “negroes” son ahora “afroamericanos”, pero las desigualdades sociales, aun acortadas, permanecen. Las diferencias interraciales en ingresos, acceso (y obtención de títulos) a la educación superior y presencia en los centros de poder sigue favoreciendo a los blancos casi en la misma proporciónque cuando King pronunció el

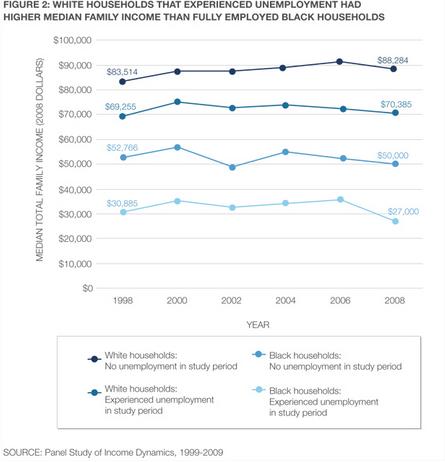

famoso “I have a dream”. Pero el proceso de inclusión no estará completo hasta que no sea efectiva la institucionalización del componente social de la ciudadanía. El sueño de King seguirá sin realizarse plenamente mientrasla pobreza infantil de la población negra americana triplique la de la blanca, el paro ser multiplique por dos entre los primeros, y la criminalidad (¿o quizás solamente las detenciones, encarcelamiento y ejecuciones?) sea netamente superior entre los ciudadanos de raza negra. Hasta entonces, la discriminación de factopermanecerá, por mucho que se difunda el logro de la legal. Sí, por primera vez, un afroamericano preside la nación más poderosa del mundo, y a Obama le adorna un Nobel de la Paz, como a Luther King. Pero, como irónicamente se comenta en los USA, el pastor “had a dream” y el actual presidente norteamericano “has a drone”.