Lesiones excesivas, sufrimiento innecesario

Dice Jean Pierre Derriennic que las mayoría de los grandes conflictos que existen hoy en el mundo tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial y el proceso descolonizador. Sin embargo, apunta, para encontrar la génesis de los problemas de Oriente Próximo habría que remontarse hasta la Primera Guerra Mundial. En el período de entreguerras, los incipientes Estados árabe-islámicos de la región se convirtieron en la avanzadilla de la descolonización, si bien lo hicieron bajo la tutela anglo-francesa que imponía el régimen de Mandatos.

Como relata Martínez Carreras en El mundo árabe e Israel, el tratado militar firmado entre Alemania y Turquía en 1914 y la posterior derrota de esta alianza, propició la liquidación del Imperio Otomano como realidad política. Pero la consecuencia inmediata no fue la independencia de las naciones que, con la firme promesa de emancipación, ayudaron al eje franco-británico a derrotar al enemigo común. Bien al contrario, abandonaron el “yugo” turco solo para someterse a las nuevas potencias europeas y debieron asumir la indeseada recolonización que suponía el compromiso británico con el movimiento sionista.

El caso de Siria no es una excepción de esta generalidad. El artículo 22 del tratado de Versalles declaró incapaces de gobernarse por sí mismos a los estados que anteriormente habían estado bajo dominio turco, y la Conferencia de San Remo ratificó estos acuerdos. Se desmembró la Gran Siria, creando fronteras artificiales que separaban los territorios de Líbano y Palestina, quedando encuadrada la nueva Siria dentro de los Mandatos “A” u orientales.

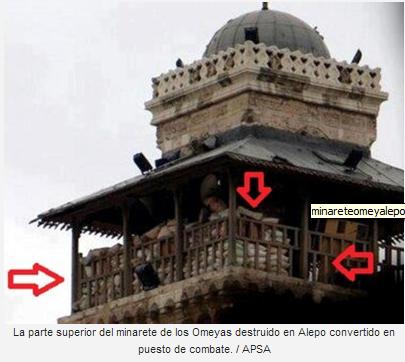

Desde entonces, toda esta región de Oriente Próximo se ha convertido en un polvorín. Cuatro guerras árabe-israelíes, una guerra fratricida en el Líbano, la guerra Irán-Irak o la que mantuvo este país con Kuwait, origen de la guerra del Golfo son algunos de los más graves conflictos que jalonan la historia reciente de Oriente Próximo. La guerra civil Siria es el último de ellos. Hace más de un año que escribí en este mismo Blog sobre la situación en Siria, cuando el problema comenzaba a agravarse. Empezaban las matanzas y la destrucción de un patrimonio cultural y espiritual de incalculable valor. Hablaba de la dificultad de entender realmente lo que ocurre en ese país, de la visión simplificadora del mundo occidental y de las también simplistas soluciones, casi siempre fracasadas, por otra parte. La implicación en aventuras militares (cuando no guerras) para derrocar los regímenes de Irak, o Afganistán, y la fallida primavera árabe, así parecen demostrarlo.

Rafael Agullol también exponía el domingo en El País sus dudas sobre el carácter democrático de los rebeldes sirios y su inquietud ante un eventual ascenso del fundamentalismo en el país. Hablaba de la complejidad que ofrece el mosaico político, étnico y religioso de la región y de los mensajes sibilinos que desde Occidente se están mandando (nuevamente) para justificar la intervención militar. Comienzan a sonar los tambores de una guerra “justa, legal y responsable”. Otra vez la semántica utilizándose como arma destructiva. También la propaganda. Parece más que evidente la utilización de armas químicas en Siria (ver más abajo el vídeo de la BBC ), pero es discutible la procedencia de esos ataques, aunque rápidamente se hayan atribuido al régimen de Al-Assad. Es probable que así sea, pero no conviene caer en el error cometido con las “armas de destrucción masiva” iraquíes.

Mientras tanto, las “naciones adelantadas” que se arrogaron el papel de pacificadoras en Versalles, se muestran ahora incapaces de regirse en las “condiciones particularmente difíciles del mundo moderno”, inmersas como están en sus problemas domésticos. La apuesta por la intervención parece clara, pero Francia duda, a Cameron le ha dado un portazo su parlamento y Obama no acaba de poder demostrar su autoridad al mundo. Al único aliado sirio, Rusia, cada vez le cuesta más defender sus posiciones en Tartus y denunciar a un tiempo los horrores de la guerra. En todo caso, y aun demostrándose la culpabilidad de Al-Assad, ¿por qué intervenir ahora y no hace un año, por ejemplo, cuando ya eran conocidas las flagrantes violaciones de derechos humanos por parte de ambos bandos? La convención de Ginebra prohíbe la utilización de armas químicas, sí, pero ¿acaso existen armas que no causen “lesiones excesivas o sufrimiento innecesario” como sugiere la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU? El cinismo del lenguaje bélico tampoco tiene límites.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RsNDoCuMauQ[/youtube]