Prosa y poesía sobre el estancamiento del progreso científico. O Khun y Popper.

En estos últimos días el diario El Mundo publicaba sendos artículos firmados por Pablo Pardo y Antonio Ruiz de Elvira sobre el progreso científico, en los que se ponían en cuestión las mejoras conseguidas durante las últimas décadas. O más bien se interrogaba sobre el estancamiento del progreso en determinados ámbitos de conocimiento. Me sorprendió la reiteración en tan corto lapso de tiempo de dos artículos sobre una temática, poco tratada en los medios de comunicación españoles, que nos remite al magnífico debate sobre las revoluciones científicas que mantuvieron en el pasado Thomas S. Khun y Karl Popper.

La obra de Khun “La Estructura de las Revoluciones Científicas” marcó un hito a comienzos de la década de los 60 del pasado siglo, al advertir que los nuevos desarrollos científicos son examinados a la luz del paradigma dominante, por lo que raramente ocurre una revolución que cuestione este paradigma que, no olvidemos, determina una especial manera de entender el mundo, pero también de explicarlo y manipularlo.

Solo cuando los paradigmas son incapaces de resolver los problemas comienza a discutirse si constituyen el marco adecuado o hay que sustituirlos. Es el momento en el que entra en crisis y se debate su sustitución pero, a decir de Khun, este proceso no opera de forma lineal y acumulativa sino mediante rupturas, es decir, a través de revoluciones científicas. Un enfoque historicista que puso fin al modelo formalista, hegemónico hasta entonces.

El primero de los artículos de El Mundo, el más prosaico, sirve también de base para este post. Me llamó la atención inicialmente la singularidad de sus planteamientos, aunque tras ellos se esconden algunas afirmaciones que son tratadas como evidencias cuando no dejan de ser argumentos francamente discutibles. Os he puesto el enlace para que tengáis todos los elementos de juicio.

Es inobjetable que la carrera espacial ha perdido parte del ímpetu de los años setenta, una vez que el combustible de la guerra fría dejó de arder, pero no es menos cierto que desde entonces han sido numerosas las misiones, tripuladas y no, enviadas al espacio. Sin ir más lejos, actualmente la nave Curiosity(como antes lo hicieron la Odissey, la Spirit o la Viking) camina por la superficie de Marte en busca de nuevos territorios que descongestionen el ya inhabitable globo terráqueo. Y la imposibilidad, al menos momentánea, de alcanzar la imaginación febril de un visionario no puede servir para arremeter contra la ciencia, pues ya sabemos que la ficción va muy por delante de la realidad, y más si solo nos concedemos 33 años para alcanzar las fantasías, que eso en ciencia no es nada.

No, los coches todavía no vuelan, y bien que lo agradecemos, pues en nuestras ciudades solo faltaba el constante rugir de los motores por encima de nuestras cabezas, pero afirmar que cáncer es sinónimo de muerte es faltar a la verdad. Obviamente no soy experto en medicina, pero conozco de primera mano, como casi todos, algún puñado de casos que contradicen tal aseveración. Y la probabilidad de sobrevivir a algunos tumores malignos es hoy altísima, aunque desgraciadamente no se haya podido erradicar tan mortífera enfermedad.

Ciertamente, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles y la sustitución total de éstos por renovables sigue siendo una quimera, pero son muchas hoy las mujeres que, afortunadamente, pueden ver cumplido el sueño de la maternidad gracias a la mejora de las técnicas de reproducción asistida, aunque sigan disfrutando del sexo, también por suerte, como toda la vida. Y de lo más sorprendente, al tiempo que demagógico, resulta el argumento de que los pioneros de los viajes espaciales se estén muriendo y más que se les compare con los descubridores de América ¿Acaso estos tenían una esperanza de vida superior a la actual?

En fin, que a pesar de la opinión de Tyler Cowen, al que respeto mucho como economista, no creo, ni mucho menos, que el progreso tecnológico se haya estancado desde la década de los sesenta. Puede que los retretes sean iguales que los de aquella época, acaso porque no sea necesario invertir demasiado en mejorar este artilugio, y quizás porque lo que se deposita en ellos no necesite de grandes avances para su reciclado. Pero una cocina de gas, y no digamos de carbón, no es igual que la vitrocerámica, aunque aquellas den mejor gusto a los alimentos. Y los coches no se parecen a los de entonces, ni siquiera en la carrocería, pero menos la televisión a la de antes. A pesar de que parezca que la TDT nos haya hecho retroceder unas décadas cuando se pixela y aparece el fastidioso cartelito de “no hay señal de vídeo”. Pero la imagen y el sonido son cualitativamente mucho mejores. Otra cosa son los contenidos, de los que quizás no sean del todo responsables los científicos.

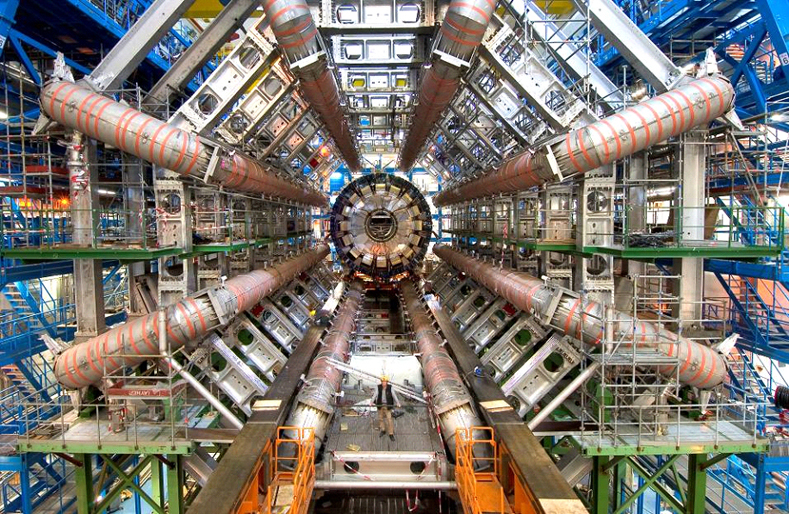

Me gusta más el planteamiento del artículo de Ruiz de Elvira, aunque la física me quede mucho más lejos, como el bosón de Higgs, que efectivamente es una propuesta que data de los años sesenta, si bien su confirmación no se hubiera producido sin los modernos aceleradores de partículas del CERN. Ruiz de Elvira habla de síntomas de crisis y del inmovilismo de algunos científicos, más preocupados por mantener el statu quo, pero también de la crisis social y política que viven nuestras sociedades. Y en la línea de Khun, aboga por las revoluciones incruentas en distintas áreas del conocimiento.

Sinceramente creo que en las últimas décadas si se han producido algunas revoluciones, como la acontecida en el ámbito de las tecnologías de la información, por ejemplo. No obstante, en una materia tan incorpórea como el conocimiento científico puede que todo sea solo una cuestión de gustos. Karl Popper, más meticuloso en su proceder, creó su teoría sobre los presupuestos de falsación de hipótesis y concluyó que por muchas verificaciones que se hagan, no se consigue hacer de una proposición universal verdadera, si bien descubrir, aunque solo sea una vez, que la proposición es falsa, la invalida por completo. Y los artículos de El Mundo comentados quizás contengan algunas falsedades. Posiblemente también este post. ¿Quién sabe?